三明学院马克思主义学院依托“一站式”学生社区综合管理模式建设,将思想引领、专业实践、文化传承、社会服务深度融入学生日常成长空间,打造集学习研讨、实践探索、文化浸润、志愿服务于一体的育人枢纽。学院师生以社区为平台,走出校园、融入社会,将理论学习与实践探索紧密结合,在服务社会中增长才干、提升素养,展现了“一站式”学生社区强大的育人效能和辐射作用。

一、社区枢纽:连接田野实践,传播绿色理念

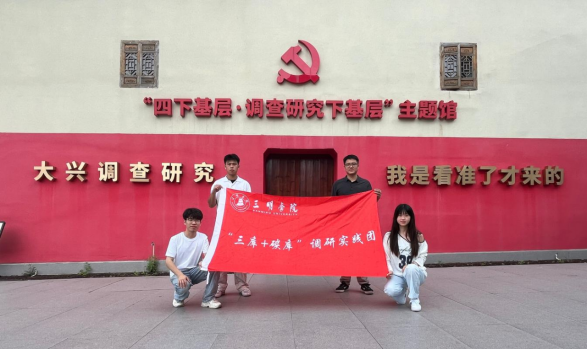

学院“生态+”实践团队将“一站式”学生社区作为策划与成果转化的核心枢纽。未来,团队将持续追踪闽东“三库+碳库”实践的新动态,深入挖掘生态产业迭代、政策落地实效等鲜活案例,用青春视角记录山林田野间的民生故事与创新实践。依托社区平台,实践成果将被高效转化为图文、短视频等传播力强的内容形式。这些成果不仅将通过嵌入社区宣传屏、线上社群在师生中广泛传播,更将联动校园媒体与社会媒体平台,让“四库”联动的绿色发展智慧从社区出发,辐射更广领域,为更多地区探索“绿水青山就是金山银山”的转化路径提供青春方案。

二、行走课堂:思政课进社区,解码文明基因

《思想道德与法治》课程创新实践形式,将“一站式”学生社区作为连接理论课堂与社会实践的桥梁。7月3日,课程学生代表在教师带领下,以社区为起点,赴三明市精神文明建设展览馆及富文社区、东霞社区开展实践活动。在市展览馆,学生们系统回顾了三明作为全国群众性精神文明创建发源地的历程,重点学习了党的十八大以来三明牢记嘱托、以“二次创业”精神推动精神文明建设的生动实践。在富文社区新时代文明实践站,学生们沉浸式体验其服务效能;在东霞社区,深入考察“共建+自管”模式如何有效激活基层治理,生动诠释“社区是我家,建设靠大家”的理念。这堂“行走的思政课”,让学生们在社区链接的真实场景中深化了对社会主义核心价值观的理解,将解码的“文明密码”内化于心,坚定了从自身做起、融入日常言行的责任担当,彰显了社区作为思想品德教育前沿阵地的价值。

三、文化工坊:非遗浸润社区,青春接力传承

学院青年志愿者深耕“一站式”学生社区的服务功能,多次走进结对共建的六路社区,打造社区“文化工坊”。在“艾草传古韵,锤艺润童心”和“伞绘画韵,情系非遗”活动中,学生宣讲员林鑫婷在社区课堂生动讲解艾草锤、油纸伞的历史渊源、制作工艺及文化内涵,并通过动画展示、动手制作(包艾草、缝花布、绘油伞)等环节,让社区青少年在沉浸式体验中感受非遗魅力。参与2023级思政1班学生颜紫凝在制作艾草锤后深感“仿佛握住了文化传承的接力棒”,2024级思政1班王紫祎在指导绘制油纸伞时也表达了对传承文化的责任。这些活动不仅让青少年在“家门口”爱上非遗,更锤炼了社区学生作为文化传播者的实践能力,是“一站式”学生社区文化育人功能的生动实践。

四、智慧赋能:AI融入教学,社区共享新知

拥抱教育数字化浪潮,学院在“一站式”学生社区空间积极推进“AI赋能思政课,教学改革谱新篇”行动。5月9日,学院特邀超星公司专家开展“AI+赋能智慧课程建设创新”专题培训,教师们在社区学习氛围中提升数字素养,学习知识图谱构建、AI辅助教学等工具应用,探索打造“有高度、有温度、有深度”的智慧课程。徐桂兰副院长强调教师需在社区教研活动中持续交流共享,共研AI与思政融合的创新路径。5月19日,学院邀请中教华影专家解读“大思政课”实践教学数字地图协同育人模式,为解决实践资源匮乏、指导不足、协同困难等痛点提供新思路。学院教师正积极探索如何将数字地图资源融入学生社区管理平台,整合线上线下资源,构建覆盖全社区的实践教学网络,优化社区学习生态,为思政教育注入科技新动能。

五、精神灯塔:社区共学共悟,赓续红色血脉

马克思主义理论读书社充分发挥“一站式”学生社区内智慧教室等学习空间的作用。5月26日,陈根凤老师在社区智慧教室主讲“学深悟透习近平关于英雄精神论述,凝聚民族复兴伟力”专题讲座。讲座结合历史数据、影视作品和现实警示,深刻阐释新时代英雄精神内涵,号召青年学子将英雄精神转化为奋进动力。读书社成员马彤颖同学表示,英雄精神激励着青年在服务社会中践行奉献。读书社致力于将社区打造成传播红色基因、弘扬英雄精神的“微堡垒”和学习小组阵地,让英雄赞歌在青年学子心中长燃不熄。

三明学院马克思主义学院通过系列扎实有效的活动,将“一站式”学生社区建设成为思想锤炼的熔炉、实践探索的平台、文化浸润的园地、能力提升的驿站和资源汇聚的枢纽。学院师生在社区这一熟悉而温馨的场域中,实现了理论学习与实践探索的无缝衔接、个人成长与服务社会的深度融合。未来,学院将继续深化“一站式”学生社区建设内涵,持续优化这一育人生态圈,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献更大力量。